トップページ>堺の名前起源>地図変遷>歴史と文化>興亡の歴史>CHAの文化 |

|

<引用文献> 1)三浦周行監修 1929「記録に現れ出した堺」 『堺市史第1巻本編第1』 堺市役所 161頁 2)関 英夫 1975 『堺の歴史』 山川出版 33頁 3)方災難除の社「方違神社」御由緒 4)西田孝司 2004 「堺の初見」;月刊『生活文化1・2月合併号(No.236)』 生活文化研究所 2頁 5)吉田 豊 2004 「堺のまち歴史像−名著堺市史から75年」『堺市博物館報第23号』堺市博物館 30頁 6)白神典之 2014 「「堺」地名起源考−埋蔵文化財調査からの回答−」『堺市博物館研究報告 第33号』 堺市博物館 23頁 |

|

目次 1.「さかい」文字の相関 2.「和泉国」大鳥郡起源 3.河内、摂津、和泉 4.「三国丘」の起源 5.「さかい」の初見 1)「さか井」の初見 2)「堺」の初見 6.国境の“まち”「堺」 7.堺市の市章 |

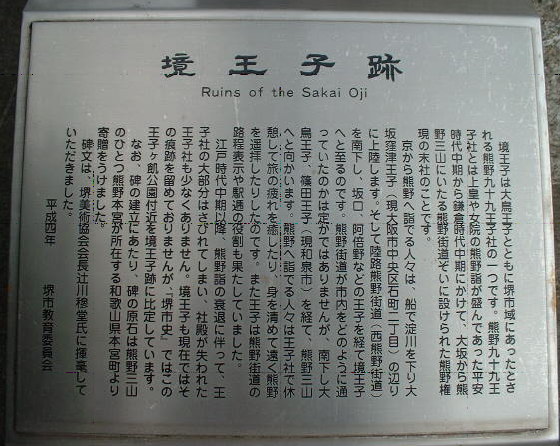

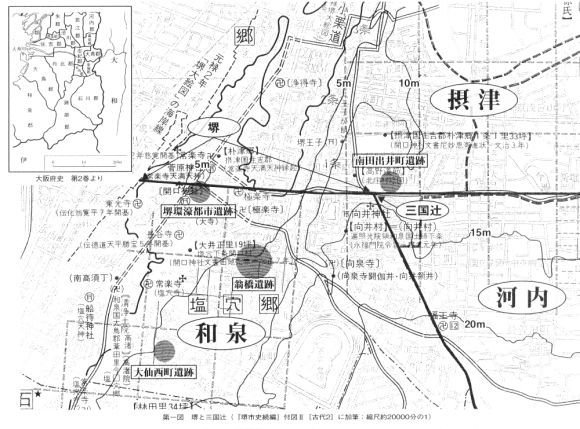

1.辞書に見る「さかい」の文字の相関  ◆新版 広辞林 金澤庄三郎編 三省堂 昭和38年新版16版 「さかい」:境、界:くぎり 「かい」 :界、境:しきり ◆漢和辞典 鈴木修次、武部良明、水上静夫編 角川書店 昭和56年108初版 「界」: さかい、くぎり、しきり <事例> 「海界(うなさか)を過ぎて漕ぎ行くに」 『万葉集』 巻九 1740 「水江の浦島子を詠む一首」 「堺」:さかい、しきり、くぎり 本来、「界」に同じ(同義語) <事例> 奈良・平安時代以降国境を分ける場合に使用 「伊賀与(と)大和堺(さかい)」 奈良県山辺郡山添村鎮座延喜式内社「神波多神社」の四至を記録した十世紀初めの資料 ◆国史大辞典 宮本又次執筆 第6巻 吉川弘文館 昭和60年 「堺」の地名は、熊野九十九王子の一つ、「境王子」に由来する。 摂津国・住吉郡と和泉国・大鳥郡にまたがり、この両国の境にあるところから「境」と称し、のちに 「堺」となった。 2.「和泉国」大鳥郡の起源  701年(大宝元年) 「大宝律令」完成 全国行政区分(畿内・七道) − その下に、国郡里制(国、郡、里) 畿内:大国(大和、河内)、上国(山城、摂津)、下国(和泉) 七道:西海道、山陰道、山陽道、南海道、北陸道、東山道、 東海道 716年(霊亀2年) 大鳥、和泉、日根の3郡を河内国から分離して、「和泉監」設置 740年(天平12年) 再び、河内国に合併、「和泉監」を廃す 757年(天平宝字元年) 河内国から大鳥、和泉、日根の3郡分離して「和泉国」を設置、 国府を和泉郷に置いた。 825年(天長2年) 「摂津国」東成、西成、百済、住吉の4郡を和泉国に編入 しかし、住民が服さなかったので、間もなく4郡を元の摂津国に復 畿内(歌枕紀行 水垣 久氏) 帰させた。 3.「河内」、「摂津」、「和泉」の国名の由来 河内 生駒山脈と上町台地にはさまれ、北には淀川、南には大和川の分流が幾重にも分かれ、上流は 扇状地を造り、下流は低湿地で、湖沼があって、たびたび洪水を起こした自然地理から「河の内」 と名づけられた。 摂津 「津(港)の多いところ」。港が多く、海上交通の要地として名づけれた。 和泉 「泉の多いところ」。和泉各地には由緒ある清水や井戸(行基の“深井”、泉井上神社の境内の井 戸など)が多かったことから名づけられた。 4.「三国丘」の起源 − 方違神社(かたたがえ神社)の「御由緒」から 771(〜778)年(宝亀2年(〜宝亀8年)) 『万葉集』 巻七 1367 「三国山木末(こぬれ)に住まふむささびの鳥待つが如われ待ち痩せむ」  方違神社の「御由緒」によれば、「摂津国」住吉郡、「河内国」丹治比郡、「和泉国」大鳥郡の三国の境界にあることから「三国山」と詠まれた。 「三国山」は、「三国丘」とも称せられ、奈良時代には、僧行基がこの辻に布施屋を設け旅人の休憩に供したので、人馬往来の要衝であった。 方違神社は、三国の境にあって、どこの国にも属さず、方位のない清地にあるという考え方により、古より方災除の神として崇められ、平安時代のころから、熊野詣での通過地点として多くの人々が参拝した。 近代では、明治元年、東京遷都に際して、17日間、方違神社で祈祷が行われた。 5.「さかい」の初見 1)「さか井」の初見 1045年(寛徳2年) 藤原定頼 歌集『権中納言定頼卿集』 歌に詞書して「9月ばかりさか井と伝所にしほゆあみにおはしけるに、ひめぎみの御もとに」と題して 「すみよしのながゐのうらもわすれてみやこへとのみいそがるる哉」とある。 平安時代の藤原氏の盛んなころ、京都の公家達が、「さか井」に塩湯を浴びにやって来ていた。 塩湯浴とは、水浴ではなく、海水や井戸水を沸かして風呂に入ることを言い、病人を治療すること を目的としていた。 奈良時代の高僧・行基の「閼伽井(あかい)」(*1)の伝承が塩湯と結びついて、国境の「三国丘」 の熊野九十九王子社の一つ「境王子」の辺りにあることから、「さか井」と呼んだという説もある。  *1:「閼伽井(あかい)」 家原寺(えばらじ:堺市家原寺町)で生れた 行基は、寺伝によると、743年(天平15年:聖 武天皇)、方違神社の南側に向泉寺(堺市榎 元町)を開基した。 行基は、「閼伽井」という井戸を掘り、後に諸 堂宇を立てた。寺は、国境に位置していたの で山号を「三国山」とし、井戸に向って堂宇を 建てたので「向泉寺」と名づけた。方違神社の 神宮寺であった。 「閼伽井」は、仏に供える水、あるいは、身を 清める水という。向泉寺では、この井戸水を沸 かして湯浴びすると諸病に霊験があり、特に、 皮膚病によく効くと評判であった。 向泉寺は1504〜1520年(永正年間)の兵火で焼失。  2)「堺」の初見 1081年(永保元年) 藤原為房 『為房卿熊野参詣日記』 九月二十二日 「申剋参住吉社奉幣 戌剋着和泉堺之小堂 住吉神主國元依 罷神主清経送粮米」 熊野詣をする途中、摂津国の住吉大社に奉幣したのち、“和泉 堺之小堂”に到着し、住吉神社神主の津守國其の招待を受けた 『堺市史』によれば、「和泉堺之小堂」は、熊野街道沿いにつくられた 熊野九十九王子社の一つ「境王子」ではないかとしている。 1201年(建仁元年) 藤原定家 『後鳥羽上院熊野御幸記』十月六日の記 「次参境王子 次第又如例 次於境有御禊」 「平安時代、熊野詣での途中、熊野九十九社の一つであった「境王子」を詣でて、その後、いつもの 如く、「境」の地(方違神社)において旅の安全を祈って神與行禊を行った。」   ⇒ このページのトップに戻る 6.国境の“まち”「堺」 はじめは摂津国と河内国、のちに、757年(天平宝字元年)和泉国が置かれるようになって、摂、河、泉三国の境界(「三国山」、「三国丘」)にある位置づけから、特に、熊野詣が盛んになった平安時代より「境」⇒「さか井」(1045年)⇒「堺」(1081年)と初見を経て、1201年には「堺」の地名も初見され私称が展開して次第に固有の地名として「堺」が定着したとされている。 国境がどこにあったかは、平安時代のころより盛んであった熊野詣に関わりのある熊野九十九王子社の一つ「境王子」の所在がどこであったかに依存し、堺の文化中心地を「東方高地」説(『堺市史』)とするのか、「東方高地」と「西方低地」並行説(吉田 豊説:堺市博物館)とするのかに分かれる。 『堺市史』(第1巻本編第1、181頁)によれば、堺の文化は、当初、東方の高地(三国丘)を発祥地とし西方の低地には魚家が点在するにすぎなかった。 しかしその西方の地は海岸に近く、眺望もすぐれていたうえに海水温浴場もあって、京都から皇族たちがよく訪れて入浴するようになった。また、この地域は、紀伊地方との交通の要所に当たっており、特に熊野信仰が盛んになるにつれて参拝の貴賎の往来で知られるようになった。周辺地では、田園も開けて農業を営む住民も増加し東高から次第に西方の低地にかけて開けていったようである。 堺は二国以上の境界に臨んでいる土地であって、一国から行っても、他の国から行っても互いの堺であるからその地域が二カ国以上に跨っていた。賑わいの中心が東方高地(三国丘)から、漁業や商業が盛んになるにつれて西方低地へ移動し、「堺」とは摂津と和泉の二国の堺を意味するようになった。、その境界は、堺の東西を横断する「大小路」であったとされている  一方、吉田 豊説では、竹山真次(『難波の古道の研究』(1935年))による境王子は神明神社(神明町山之口筋)あったとする説を踏まえて熊野街道は最初から堺のまちにおりていたと考え、西方低地の集落もほぼ同時に発展をはじめ、両者は南北朝(1336〜1392年)ころまで並行していたと考えた。 堺の里には人口も多くなり他国人の往来も加わり商業の発達もみられるようになった。 一方、1325年(正中2年)3月の「最勝光院領荘園目録」に堺を摂津国の荘園として「堺荘」が初見され、1336年(延元元年)4月22日付後醍醐天皇綸旨の中に収められた8月7日および8月23日付「勘解由次官奉」綸旨に「堺南荘」が初見している。 これにより、「堺荘」と言われているのは堺の荘園の総称であり、摂津国住吉郡に属するものを「摂津国堺荘」(北荘)と呼び、和泉国大鳥郡に属するものを「和泉国堺荘」(南荘)と呼んでいたようである 一世を風靡した中世の頃の堺の“まち”並みは、1615年(元和元年)大坂夏の陣の大火で壊滅的に焼失し、それまで、「大小路」(*2)通りをはさんで、北側は、「摂津国」堺北荘、南側が、「和泉国」堺南荘としていた国境の意識が薄れ、大小路通り北側も「和泉国」として扱われるようになってきたといわれている。 *2:「大小路」の初見 1416年(応永23年)11月25日 油屋助六畠地売券(開口神社文書)の四至に「おう小路三郎四郎の畠」 1958年(昭和33年) 堺市が、「泉摂両国堺南北両庄の界大小路」石碑建立 堺が、和泉国として人々の中に溶け込むのは、国境が意識されなくなった江戸時代前半・元禄年間(1688〜1704年)ごろで、特に、1704年新大和川の付替えによって、さらに住民の意識の変化が促された。 今も、「遠里小野」、「浅香」の地名が新大和川の南北両岸にあって、その名残を伝えている。 元禄17(1704)年2月27日、新大和川の付替え工事は川下にあたる堺の海側からはじめられた。『河内堺新川絵図』には「御鍬初」として、この日が記されている。  大和川付替え300周年記念行事実行委員会(関係11団体) 一方、堺市では、昭和40年代半ば以降から堺で埋蔵文化財調査が本格化し、その調査結果の蓄積から堺の地名期限について考察を加えている。  「堺」の古代における「まち」は、大鳥郡の中心、郡衛の地(石津川以南の鳳周辺)が候補となり、このほか塩穴郷では大仙西町遺跡(国境から約1km)と翁橋遺跡(国境から約500m)が候補となるが、いずれも国境から距離があるため「堺」の起源とは考えられない。 平安時代後期の記録に見える「堺」はひなびた村の印象である。そこに近い堺環濠遺跡十一地点は、堺環濠遺跡都市遺跡の中心部の大小路に接する場所である。 鎌倉初期には、北庄の名がみえることからも堺環濠都市遺跡の中でも初期の集落がこの周辺にあった可能性は高い。 発掘調査の結果から、遺跡の分布は和泉国に集中し、その主要なところは標高約10m以下のところに位置している。灌漑など農耕に関する諸条件の関係で農耕地の開発はこの範囲で可能だったと考えてよい。 弥生後期の田出井町、三国ヶ丘の遺跡があり、古墳時代中期には南瓦町、陵西通、大仙中町など遺跡もあるが、いずれも長期に営まれたものではない。標高20m以上となる東の台地上には、古代の集落遺跡はまともにはみられない。おそらく農耕地には適さないので、優先的に開発がおよばなかったと考えられる。 つまり、遺跡の観点で見た場合、東の台地上に当たる「三国ヶ丘」周辺に、奈良時代、平安時代にまちがあった痕跡はなく、ここに町ができる大きな要因は考えられない。 一方、大小路周辺の摂津と和泉の国境は、平安時代の頃には漁村に加えて港、そして各方面への街道の結節点としての機能を持つ場として人々が住み着き、発展したと見られる。 鎌倉時代以降も重要な港として、また陸路の発着点として栄え、人が集まり、文化が花開いてゆくことになる。 遺跡の状況や延喜式内社(開口神社)の存在からは、この国境のあたりに町ができ、それが「堺」と呼ばれるようになったと考えるのが自然であろう 文献にも、和泉国堺と摂津国堺は登場するが、河内国堺は登場したことがない。 7.堺市の市章  1889年(明治22年)、人口3万人以上の全国35ヵ所に市制が施行され、その時、大阪府下で、大阪市と同時に堺市(人口:47,000人)が誕生した。 初代市長に一樋作兵衛、市議会議長に北田豊三郎、同年7月26日に、開口神社に市役所を開設した(開庁記念日)。 その後、市役所は、旧奉行所跡(1892年(明治25年):現殿馬場中学校、泉陽高校付近)に移り、さらに、1944年(昭和19年)に現在地に新庁舎建設して移転した。 1895年(明治28年)に、摂津、河内、和泉の三国の境に位置する要地であることを表して「市」の文字を三つ組み合わせた市章が制定された。 ⇒ このページのトップに戻る |